ÍNDICE

EDIÇÕES ANTERIORES

Reservas internacionais da China: desafios passados e atuais de segurança

O artigo “Reservas internacionais da China: desafios passados e atuais de segurança” (中国外汇储备的前世今生和当前面临的安全挑战) foi publicado originalmente na revista China Reform (中国改革), edição n. 4 (julho de 2022).

Em 28 de fevereiro de 2022, os Estados Unidos e seus aliados anunciaram o congelamento de US$ 300 bilhões em reservas internacionais do Banco Central da Federação Russa. Naquele período, as reservas internacionais da China totalizavam cerca de US$ 3,3 trilhões, incluindo mais de US$ 1 trilhão em títulos do Tesouro dos EUA.[1] Essa transformação das reservas internacionais em armas pelos EUA forçou a China a reexaminar a segurança de suas reservas cambiais e de seus ativos no exterior.

A segurança das reservas internacionais da China não é apenas uma questão financeira internacional, mas geopolítica e de gestão de ativos. Que medidas específicas a China deve tomar para garantir a segurança de suas reservas estrangeiras? Responder integralmente a essa pergunta está além da capacidade deste autor. Em vez disso, este artigo pretende apenas apresentar um esboço da origem das reservas cambiais da China, dos desafios enfrentados no atual período e como remediar a situação sob a perspectiva das finanças internacionais.

Do padrão-ouro à era pós-Bretton Woods

A dívida entre países é paga por meio da transferência de certos meios de liquidação internacionalmente aceitos, como é o caso do ouro, das moedas de reserva internacionais ou dos direitos especiais de saque (DES). A liquidez internacional é o estoque desses meios de liquidação. Os países que emitem moeda de reserva internacional (ou seja, os Estados Unidos) podem fornecer liquidez internacional ou reservas internacionais a outros países por meio do déficit da conta de capital ou do déficit da conta corrente.[2] No sistema de Bretton Woods, em que o dólar americano era atrelado ao ouro, os Estados Unidos forneciam liquidez internacional ou reservas internacionais para outros países por meio do déficit da conta de capital. De 1945 até o início da década de 1950, a Europa e o Japão imperativamente precisavam importar mercadorias dos Estados Unidos, mas não conseguiam obter dólares estadunidenses suficientes por meio de exportações e também devido à grave “escassez de dólares” em âmbito mundial. Na década de 1960, as economias europeias e a japonesa foram revitalizadas, e as balanças comerciais melhoraram. Enquanto isso, os EUA tiveram uma redução no superávit comercial de mercadorias e um aumento no déficit comercial de serviços (incluindo gastos militares no exterior), devido ao superaquecimento de sua economia doméstica e ao declínio de sua competitividade internacional. Ao mesmo tempo, por conta das taxas de juros europeias mais elevadas na Europa, o capital dos EUA fluiu para a Europa em grandes quantidades, desviando de controles e formando o mercado europeu de dólares. O déficit da conta de capital dos EUA aumentou rapidamente. Do ponto de vista da Europa e do Japão, enquanto seus déficits comerciais diminuíram, ainda havia grandes fluxos de dólares estadunidenses e, portanto, suas reservas cambiais em dólares aumentaram rapidamente. A “escassez de dólares” se transformou em um “excesso de dólares”. Do ponto de vista dos EUA, seu superávit comercial quase desapareceu (os EUA já estavam em déficit com alguns países), enquanto seu déficit de capital aumentou tanto que, para usar a terminologia da época, a balança internacional de pagamentos dos EUA se deteriorou drasticamente.

A intenção por trás de lastrear o dólar estadunidense ao ouro era garantir aos detentores de dólares que, embora esta fosse uma moeda fiduciária impressa pelos Estados Unidos sem valor inerente, ele poderia ser trocado por ouro a uma determinada taxa. Assim, eles poderiam possuir dólares estadunidenses com confiança. Sob o padrão dólar-ouro, o desequilíbrio internacional de pagamentos resultou na perda das reservas de ouro dos EUA. Embora o ouro possa ter permanecido nos cofres dos EUA, ele não era mais propriedade dos EUA. Os bancos centrais estrangeiros sempre podiam converter seus dólares estadunidenses excedentes em ouro e enviar o ouro de volta para seus países. Em 1971, os EUA tinham pouco mais de US$ 10 bilhões em reservas de ouro, em comparação com os mais de US$ 40 bilhões e US$ 30 bilhões mantidos por autoridades estrangeiras e pessoas físicas, respectivamente. Por fim, os Estados Unidos não podiam mais se dar ao luxo de manter a taxa de câmbio prometida de US$ 35 por onça de ouro (equivalente a 28,35g). Em 15 de agosto de 1971, o presidente dos EUA, Richard Nixon, anunciou o fechamento da “janela de ouro”. O sistema de Bretton Woods entrou em colapso.

Entretanto, a contradição inerente ao uso da moeda fiduciária de um país como moeda de reserva internacional não desapareceu no sistema pós-Bretton Woods. Como âncora do sistema monetário internacional, o dólar estadunidense deve permanecer estável. Essa estabilidade é multidimensional. Seu poder de compra, por exemplo, deve ser estável. Por um lado, o dólar estadunidense precisa desempenhar o papel de um bem público global e deve servir aos interesses globais. Por outro lado, o dólar estadunidense é impresso pelo governo dos EUA. A manutenção da estabilidade do poder de compra real do dólar depende fundamentalmente da política interna do governo dos EUA, que não tem obrigação de sacrificar seus próprios interesses nacionais em prol do interesse público global.

Com o declínio dos Estados Unidos como potência econômica esmagadora na era pós-Bretton Woods, a contradição entre o status do dólar estadunidense como moeda nacional (que serve aos interesses dos EUA) e seu status como moeda de reserva internacional (que atende aos interesses globais) se manifesta no fato de que os EUA precisam fornecer liquidez internacional ao mundo, ou uma moeda de reserva, principalmente por meio de déficits em conta corrente (déficits comerciais). À medida que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial cresce, cresce também a moeda de reserva internacional necessária para o comércio global e para as transações financeiras. Quanto mais moeda de reserva os EUA fornecem ao mundo, maior deve ser o déficit comercial dos EUA. Em outras palavras, os Estados Unidos fornecem moeda de reserva global por meio de notas promissórias (NP). O crescimento da economia global exige que os EUA emitam cada vez mais NPs, e quanto mais forem emitidas, maior será a dívida externa dos EUA.

Entretanto, apesar de os EUA terem uma enorme dívida líquida, os economistas não esperavam que sua balança de pagamentos sobre a renda de investimentos seria positiva. Os EUA não só não precisam pagar juros, como também recebem uma grande quantidade deles. A razão fundamental pela qual o dólar estadunidense permaneceu estável – apesar de os EUA serem o maior devedor do mundo – é que a demanda do resto do mundo pelo dólar como moeda de reserva também tem aumentado. Isso significa que outros países estão dispostos a emprestar dinheiro aos EUA e a financiar o déficit comercial dos EUA. Dessa forma, a distância entre o investimento doméstico e a poupança nos Estados Unidos é compensada pela poupança estrangeira, e a pressão da inflação e da desvalorização do dólar estadunidense é bastante reduzida. Com a emissão indiscriminada de dólar pelos EUA para compensar a ausência de poupança interna, se não houvesse uma forte demanda de outros países por reservas internacionais em dólares, o dólar já teria colapsado há muito tempo.

Desde a crise das hipotecas subprime em 2008, os Estados Unidos têm implementado políticas fiscais e monetárias extremamente expansionistas. A forte demanda por governos e investidores estrangeiros por títulos do Tesouro e outros ativos dos EUA criou as condições externas necessárias para uma inflação baixa e um crescimento mais rápido nos EUA por mais de dez anos. No entanto, os EUA acumularam passivos externos líquidos de US$ 14 trilhões (2020) e uma dívida nacional de US$ 28 trilhões (2021), com índices em relação ao PIB de cerca de 67% e 122%, respectivamente.[3] A situação continua se deteriorando. De acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA, a relação entre a dívida nacional e o PIB dos EUA ultrapassará 200% até 2051.[4] O próprio governo dos EUA reconheceu a insustentabilidade de sua situação fiscal.

Ninguém sabe por quanto tempo a confiança dos investidores no dólar e nos títulos do Tesouro dos EUA poderá ser mantida diante da piora da situação da dívida do país. Ninguém sabe quando o mercado perderá a confiança no dólar estadunidense e esta moeda entrará em colapso. Não seria prudente levar em conta essa possibilidade na tomada de decisões?

Implicações do congelamento das reservas internacionais da Rússia pelos EUA

Após a eclosão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os Estados Unidos congelaram US$ 300 bilhões em reservas internacionais do Banco Central da Rússia em 72 horas. Isso minou seriamente a credibilidade internacional dos EUA e abalou a base de crédito do sistema financeiro internacional dominado pelo Ocidente. Que país pode ter certeza de que os EUA não irão congelar suas reservas internacionais de maneira semelhante no futuro? O uso das reservas internacionais como arma pelos EUA excedeu as piores estimativas dos economistas sobre a segurança das reservas internacionais da China. O valor das reservas internacionais da China não apenas sofrerá perdas devido à inflação dos EUA, à desvalorização do dólar e à queda dos preços ou inadimplência dos títulos do Tesouro, mas também poderá rapidamente ser eliminado por motivos geopolíticos.

Os Estados Unidos irão tomar medidas tão extremas contra as reservas internacionais da China? Já em 2013, o principal comentarista econômico do Financial Times, Martin Wolf, escreveu que, no caso de um conflito, os EUA poderiam congelar os ativos cambiais da China.[5] Mesmo que ambos os lados sofressem grandes perdas, as perdas da China seriam ainda maiores. A China poderá enfrentar em breve a questão sobre adesão ao embargo ao petróleo e ao gás russos e às sanções financeiras abrangentes contra a Rússia. Até o momento, os EUA não impuseram um embargo abrangente de petróleo e gás à Rússia, e a China e a Índia ainda têm permissão para comprar estas fontes de energia. Entretanto, quando os EUA acreditarem que a Europa pode se livrar de sua dependência do petróleo e do gás russos, eles poderão apontar o dedo para a China e a Índia. A continuidade da compra de petróleo e gás russos pela China provavelmente se tornará um motivo para os EUA agirem contra as reservas internacionais do país asiático ou imporem sanções às instituições financeiras chinesas.

As enormes reservas internacionais da China e as contramedidas do país

A China acumulou suas enormes reservas internacionais durante um longo período de tempo por meio de “superávits duplos” – superávit da conta corrente e superávit da conta de capital. Por qualquer padrão, as reservas internacionais de US$3,3 trilhões da China (excluindo os US$ 496,8 bilhões de Hong Kong e os US$548,4 bilhões de Taiwan) excedem em muito a exigência de adequação de reservas reconhecida internacionalmente. O segundo, terceiro e quarto maiores detentores de reservas cambiais do mundo são o Japão, com US$1,3 trilhão, a Suíça, com US$1 trilhão, e a Índia, com US$569,9 bilhões.[6] Há apenas três países no mundo com reservas internacionais de mais de um trilhão de dólares estadunidenses (China, Japão e Suíça). As reservas internacionais da China são quase três vezes maiores que as do Japão, que está em segundo lugar.

Como o rendimento sobre as reservas internacionais é extremamente baixo, se a proporção de reservas em ativos no exterior for muito alta, a taxa geral de retorno sobre os ativos no exterior será inevitavelmente muito baixa. Dos US$9 trilhões em ativos da China no exterior, os ativos de reserva representam 37% do total. Destes ativos de reserva, os títulos do Tesouro dos EUA representam 32%.[7] Deve-se observar que, para melhorar a taxa de retorno das reservas internacionais, a Administração Estatal de Câmbio, um órgão administrativo do Banco Popular da China, e outros órgãos relevantes, levaram em conta não apenas a segurança e a liquidez, mas também a taxa de retorno em sua alocação de ativos. Além dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e de outros países, os ativos de reserva da China também incluem títulos de organizações internacionais, títulos de governos locais, investimentos em private equity e investimentos em políticas, como a Belt and Road Initiative (BRI). Esses esforços devem ser produtivos. Mas, de qualquer forma, devido às exigências de segurança e liquidez das reservas internacionais, uma proporção excessiva de reservas em ativos no exterior levará inevitavelmente a um rendimento menor desses ativos. Além disso, uma grande proporção das reservas internacionais da China é “emprestada” por meio da introdução de capital estrangeiro, em vez de “ganhar” por meio do superávit comercial. Em comparação com o rendimento do investimento das reservas internacionais, o custo da dívida das reservas cambiais “emprestadas” é extremamente alto. Uma pesquisa realizada em 2008 pelo escritório do Banco Mundial em Pequim mostrou que o rendimento do investimento das empresas estadunidenses na China é de 33%, em comparação com 22% das empresas estrangeiras em geral. Ao mesmo tempo, o retorno do investimento em títulos do Tesouro dos EUA foi inferior a 3%. Essa situação também é uma das razões para os retornos de investimento negativos da China, apesar de seus US$2 trilhões em ativos líquidos no exterior. A posição da balança de pagamentos chinesa e de seus investimentos no exterior contrasta fortemente com a dos Estados Unidos. Conforme mencionado anteriormente, este último terá quase US$200 bilhões em receita de investimentos em 2021, apesar de ser um devedor líquido de US$15 trilhões. Olhando para o mundo, a Argentina e a Rússia são os únicos países que estão no mesmo barco que a China.

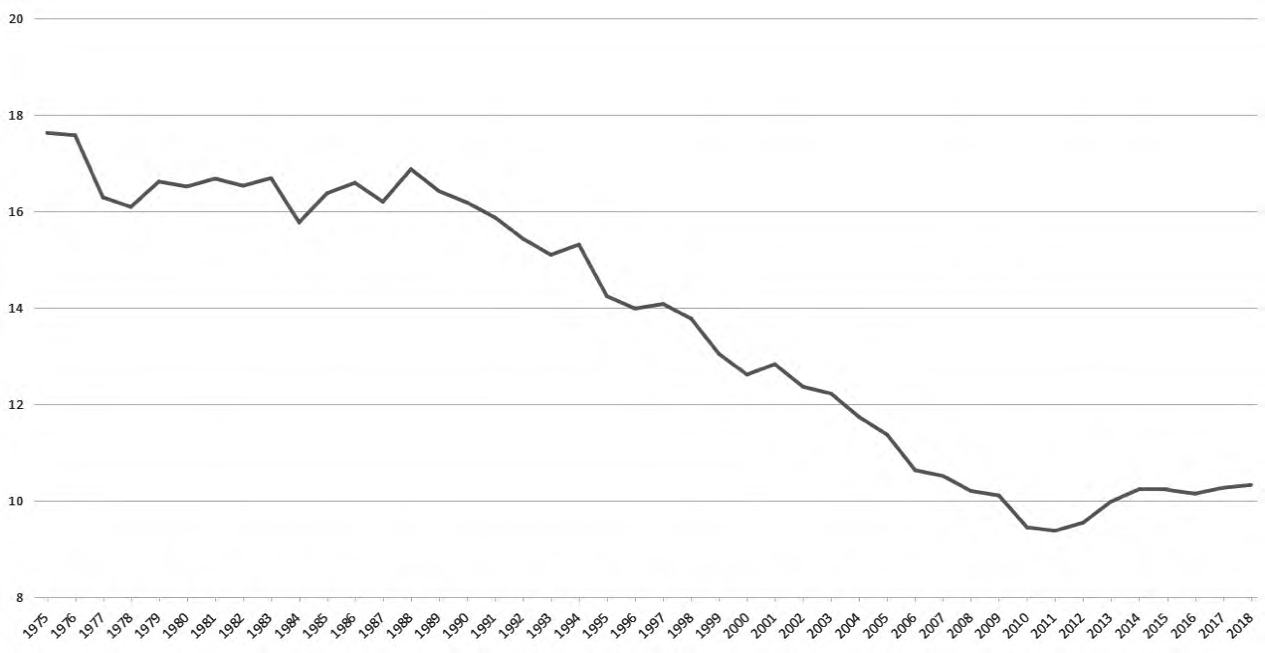

Na sequência da abertura da China, a escassez de moeda estrangeira foi o principal gargalo para o crescimento do país. Embora tenha havido parcialidade e reação exagerada, em última análise, foi a medida certa para a China desenvolver vigorosamente o comércio de processamento para obter divisas, introduzindo ativamente o investimento estrangeiro direto e desvalorizando drasticamente o renminbi chinês (RMB) de uma só vez. Entretanto, após a turbulência financeira asiática em 2003, a China, devido à “fobia de valorização”, adiou a ligeira valorização do RMB até 2005. A consequência disso foi que, por um lado, o superávit comercial da China aumentou acentuadamente e, por outro lado, a bolha de ativos domésticos e a forte expectativa de valorização do RMB levaram a um grande fluxo de “dinheiro quente”.[8] O superávit da conta de capital da China já ultrapassou o superávit comercial e se tornou a principal fonte de novas reservas internacionais. É justo dizer que o fato de a China não ter deixado o RMB se valorizar a tempo e sua falta de flexibilidade na taxa de câmbio foram as condições que levaram ao acúmulo excessivo de reservas internacionais do país.

A China deve ter dois objetivos principais na reestruturação de sua estrutura de ativos e passivos no exterior e da estrutura da balança de pagamentos. Primeiro, melhorar a estrutura dos ativos e passivos da China no exterior e aumentar o retorno sobre seus ativos líquidos no exterior. Para isso, a China deve reduzir a participação das reservas cambiais em seus ativos no exterior. Segundo, melhorar a segurança dos ativos no exterior da China, especialmente suas reservas cambiais. Nas condições atuais, a China deve reduzir seu estoque de reservas cambiais para, pelo menos, o nível internacionalmente reconhecido de adequação dessas reservas. Qual é a quantidade de reservas cambiais que um país deve manter? Em geral, isso depende do tamanho das importações (ou exportações) do país, do tamanho da dívida externa de curto prazo, do tamanho de outros passivos de títulos e da oferta monetária mais ampla (M2).[9] Ao mesmo tempo, também é necessário considerar o regime de taxa de câmbio e os controles de capital do país. Por exemplo, se o país tiver uma taxa de câmbio flutuante e controles de capital, o índice de adequação das reservas cambiais do país pode ser significativamente reduzido.

A possibilidade de os Estados Unidos congelarem e confiscarem os ativos da China no exterior não pode ser descartada. No entanto, a maior probabilidade é que os EUA ajam contra a China usando sua lista de SDNs (cidadãos especialmente designados, pela sigla em inglês) para atingir indivíduos e entidades sancionados (semelhante às sanções da extinta Lista Parte 561 contra o Irã). Para lidar com essa possibilidade, a China precisa melhorar sua infraestrutura financeira. Para seu estoque existente de reservas cambiais, as medidas que a China deve considerar incluem:

1. Aumento das participações em outras formas de ativos e redução das participações em títulos do Tesouro dos EUA. No passado, foram apresentados argumentos em favor da diversificação de moedas das reservas internacionais da China (em direção ao euro e ao yen) devido a preocupações com a depreciação do dólar estadunidense. Entretanto, nas condições geopolíticas atuais, uma diversificação desse tipo pode não ser sensata.

2. Acelerar a construção de infraestrutura financeira independente dos EUA, incluindo sistemas de liquidação, compensação e mensagens. Fazer uso total das reservas tecnológicas e da potência da China no campo das tecnologias digitais para aprimorar sistemas de pagamentos internacionais que se adaptam à nova tendência do comércio digital.

3. Reduzir a posse de títulos do Tesouro dos EUA de acordo com as regras do mercado. Nos últimos anos, tem sido relatado que os bancos centrais de muitos países estão vendendo títulos do Tesouro dos EUA. Essas atividades são puramente comerciais e, portanto, os EUA não têm motivos para fazer objeções.

Qual é o papel da internacionalização do RMB?

Com a deterioração da situação geopolítica internacional, a internacionalização do RMB voltou a ser um tema quente. Em 2008, a crise das hipotecas subprime dos EUA eclodiu e a falência da Fannie Mae e da Freddie Mac, que detinham quantidades significativas de dívidas do Tesouro dos EUA e de agências governamentais, provocou grande ansiedade no governo chinês. Em 2009, Zhou Xiaochuan, então presidente do Banco Popular da China (BPC), o banco central do país, propôs que os Direitos Especiais de Saque (DES) substituíssem o dólar estadunidense como moeda de reserva internacional. Entretanto, essa proposta foi abortada devido à oposição dos Estados Unidos. Assim, a China encontrou outra maneira de reduzir o risco de seus ativos no exterior: internacionalizar o RMB. No entanto, o processo de internacionalização do RMB foi prejudicado quando a expectativa de valorização do RMB se transformou em depreciação. Por algum tempo após 2015, a China teve que apertar os controles de capital devido a sérias saídas e fugas de capital.

Yi Gang, sucessor de Zhou na presidência do BPC, enfatizou em várias ocasiões que “a internacionalização do RMB deve ser orientada pelo mercado, e o banco central não tomará a iniciativa de promovê-la”.[10] A afirmação do governador Yi é correta e está de acordo com a experiência histórica de internacionalização do RMB até o momento. De fato, de 2009 a 2014, foram realizadas discussões detalhadas e minuciosas sobre os custos e benefícios da internacionalização do RMB e o roteiro a ser seguido pela China nas esferas econômicas domésticas e internacionais. Desde então, essas ideias foram testadas na prática. Por exemplo, quando a China pressionou pela liquidação de importações em RMB no passado, o dólar estadunidense foi substituído pelo RMB para pagar as importações quando a China tinha um grande superávit em conta corrente. Como resultado, as reservas cambiais da China em dólares estadunidenses aumentaram em vez de diminuírem. Em outro exemplo, esperava-se que os não residentes aumentassem suas participações em depósitos e títulos do Tesouro em RMB em grandes quantidades, mas, depois que a expectativa de valorização do RMB desapareceu em 2014, o interesse dos não residentes em manter depósitos e outros ativos em RMB também desapareceu em grande parte. A experiência nos diz que, embora a internacionalização do RMB seja uma causa digna, o processo deve ser orientado pelo mercado. A China não deve priorizar os benefícios de curto prazo ou a gratificação instantânea, nem deve tentar ajudar no crescimento colhendo fruta verde no cacho.

Sempre que possível, a vantagem do comprador ou a vantagem do vendedor deve ser usada para promover preços e liquidação denominados em RMB. Por exemplo, a China é o maior comprador de muitas commodities e, sem dúvida, seria um benefício para o país se essas commodities fossem denominadas em RMB. Impulsionada pelo mercado, a internacionalização do RMB de fato teve um progresso sólido, se não espetacular. De modo geral, o surgimento do RMB como uma moeda internacional e, em particular, como uma moeda de reserva internacional, pode trazer enormes benefícios para a China.

No entanto, em geral, a internacionalização do RMB não deve ter prioridade sobre as considerações comerciais. Por exemplo, quando um investidor chinês compra um título estrangeiro no mercado internacional de capitais, a moeda em que o título é denominado e liquidado é determinada pelo mercado. Para os investidores chineses, se o RMB estiver em uma trajetória de valorização de longo prazo, é preferível que o título seja denominado em RMB em vez de dólares estadunidenses. Ao mesmo tempo, se uma empresa chinesa estiver em uma posição de devedora, é preferível que o título seja denominado e liquidado em uma moeda em desvalorização.

A China também precisa promover a internacionalização de seus mercados de capital. Entretanto, o objetivo dessa promoção, especialmente do mercado de títulos, não é internacionalizar o RMB, mas melhorar a eficiência da alocação de recursos financeiros da China. O mercado sabe melhor o que está acontecendo em nível micro. A escolha da moeda nas transações comerciais e financeiras deve ser deixada a critério das empresas e instituições financeiras. À medida que a força econômica da China aumenta e seus mercados financeiros se tornam mais sofisticados, o RMB será naturalmente escolhido cada vez mais como a moeda internacional de denominação e liquidação.

O nível mais alto de internacionalização do RMB será quando se tornar uma moeda de reserva para outros países. O RMB pode ser fornecido a outros países por meio de déficits em conta corrente e superávits em conta de capital. A China paga seu déficit comercial em RMB e o banco central do país com superávit comercial adquire e mantém o RMB no mercado internacional de câmbio, usando o RMB para comprar títulos do tesouro chinês ou determinados títulos chineses seguros e com liquidez. Dessa forma, o RMB se torna a moeda de reserva do país superavitário. A China, por sua vez, pode usar o status do RMB como moeda de reserva internacional e uma nota de crédito para obter acesso a recursos.

A China também pode promover o RMB como moeda de reserva por meio de exportações de capital. De modo geral, quando a China fornece RMB a outros países por meio da exportação de capital, o país importador de capital usará esse RMB para importar mercadorias da China e o RMB retornará à China. O país importador de capital irá registrar um déficit comercial chinês e um superávit equivalente na conta de capital em seu balanço de pagamentos, mas suas reservas cambiais não irão aumentar. Se o país não usar o RMB para comprar produtos chineses, o RMB poderá sair do país por meio da conta de capital, ou poderá ser vendido ao banco central do país e usado para comprar títulos do Tesouro chinês ou outros ativos financeiros seguros e com liquidez, formando assim as reservas cambiais do país.

Entretanto, para os países receptores das exportações de capital chinês, essas reservas de moeda estrangeira em RMB seriam emprestadas da China, e não obtidas por meio de excedentes de exportação. Importar capital da China, mas não usá-lo para comprar bens e serviços chineses, e sim para manter capital chinês de curto prazo com baixos retornos, pode ser uma alocação de recursos equivocada. Como resultado, os destinatários das exportações de capital chinês minimizarão essa parte das reservas cambiais de RMB. Em outras palavras, embora a China possa fornecer RMB a outros países por meio de exportações de capital, a disposição de outros países em converter o RMB correspondente em títulos de curto prazo chineses ou títulos do Tesouro (caso estes últimos estejam disponíveis) – formando, assim, as reservas internacionais de RMB desses países – pode ser limitada.

Em suma, para que o RMB se torne uma moeda de reserva internacional, a China deve atender a uma série de pré-condições, incluindo o estabelecimento de um mercado de capitais sólido (especialmente um mercado de títulos do tesouro profundo e com alta liquidez), um regime de taxa de câmbio flexível, fluxos de capital transfronteiriços livres e crédito de longo prazo no mercado. Em resumo, a China precisa superar o chamado “pecado original” nas finanças internacionais e conseguir emitir títulos do Tesouro internacionalmente em RMB.[11] Caso contrário, será difícil para o RMB se tornar uma moeda de reserva internacional e a sua internacionalização permanecerá incompleta.

A internacionalização do RMB pode aumentar a segurança das reservas cambiais da China? Se essa pergunta for considerada no contexto de um sistema econômico global complexo, a resposta deve ser sim. Entretanto, no curto prazo e em termos de impacto direto, mesmo que as reservas internacionais da China consistissem inteiramente de ativos em RMB, sua segurança não mudaria substancialmente. Entre as reservas internacionais da China, há mais de US$1 trilhão em títulos do Tesouro dos EUA. Se os Estados Unidos não tiverem a intenção de pagar o principal (a quantidade nominal inicial) e os juros de acordo com o contrato original, o que a China pode fazer? Nada. Supondo que o Tesouro dos EUA emita 7 trilhões de RMB em títulos do Tesouro e que a China possua 7 trilhões de RMB em vez de US$ 1 trilhão em reservas internacionais, comprando esse título em RMB emitido pelos EUA; se os EUA não tiverem a intenção de fazer os pagamentos do serviço da dívida dos títulos do Tesouro dos EUA que foram acordados para serem denominados em RMB, o dilema que a China enfrenta permanecerá o mesmo que se os ativos fossem denominados em dólares estadunidenses. Isso porque a chave do problema não está na moeda em que as reservas internacionais da China são denominadas e liquidadas, mas no fato de a China dever dinheiro aos Estados Unidos ou vice-versa. Independentemente de sua denominação e liquidação, as reservas internacionais da China são uma dívida dos EUA com a China. É o dinheiro que os EUA devem à China. Portanto, a segurança das reservas internacionais da China depende do fato de os EUA honrarem seus compromissos de serviço da dívida e, caso não o façam, de a China poder obrigar os EUA a fazê-lo. Se a China não puder garantir que os EUA cumpra com tal compromisso, não restará outra opção a não ser reduzir gradualmente suas reservas internacionais. É claro que denominar e liquidar determinadas transações (por exemplo, importações) em RMB pode levar a uma redução nas reservas internacionais, fortalecendo assim, indiretamente, a segurança das reservas internacionais da China. É interessante observar que, no início de dezembro de 1950, quando os EUA anunciaram um severo “bloqueio” e “embargo” contra a China, ela se esforçou para “roubar” e “comprar” mercadorias dos países ocidentais. Quando as Nações Unidas aprovaram a resolução de embargo contra a China em 1951, o país já havia usado todas as suas economias em moeda estrangeira.

Em resumo, embora a internacionalização do RMB seja uma meta que vale a pena perseguir, trata-se de um processo de longo prazo. A água distante não saciará a sede imediata. Diante dos desafios geopolíticos, a internacionalização do RMB também terá um efeito limitado na proteção dos atuais ativos da China no exterior.

O que a China pode fazer agora para enfrentar os desafios com suas reservas internacionais é “ajustar o calibre”. Em outras palavras, é melhor agir tarde do que nunca. Como escreveu um dos maiores poetas chineses, Tao Yuanming (365–427 d.C.): “Sabendo que o que fiz no passado não pode ser corrigido, ainda posso evitar meus erros no futuro”. É fundamental entender e implementar adequadamente a política estratégica de promover um novo paradigma de desenvolvimento com a circulação doméstica como base, com a circulação doméstica e internacional se reforçando mutuamente. Isso irá acelerar a transformação da estratégia de desenvolvimento da China, concretizar o giro para a circulação doméstica e consolidar esta demanda como a força motriz do crescimento econômico.

O economista britânico John Maynard Keynes disse certa vez: “Se você deve cem libras ao seu banco, você tem um problema. Mas se você deve um milhão, quem tem um problema é o banco”. No atual ambiente geopolítico perigoso, se um país não puder proteger seus direitos como credor, ele deve se esforçar para evitar ao máximo se tornar um credor. Em face das possíveis sanções financeiras dos EUA em um futuro próximo, as autoridades chinesas responsáveis pela tomada de decisões devem analisar vários cenários possíveis e desenvolver contramedidas preventivas e responsivas.

Referências bibliográficas

“2021 Annual Report” [Relatório anual de 2021]. Pequim: Administração Estatal de Câmbio da República Popular da China. https://www.safe.gov.cn/en/2020/1221/2163.html.

“2021 Financial Report of the United States Government” [Informe financeiro do governo dos EUA 2021]. Washington, DC: Departamento do Tesouro dos EUA, fevereiro de 2022. https://home.treasury.gov/system/files/136/2021-FRUSG-FINAL-220217.pdf.

Eichengreen, Barry e Ricardo Hausmann. “Exchange Rates and Financial Fragility” [Taxas de câmbio e fragilidade financeira]. NBER Working Paper 7418. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, novembro de 1999. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7418/w7418.pdf.

“Major Foreign Holders of Treasury Securities” [Principais proprietácios de titulos do Tesouro]. Washington, DC: Departamento do Tesouro dos EUA, 15 de março de 2023. https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt.

Milesi-Ferretti, Gian Maria. “The US Is Increasingly a Net Debtor Nation. Should We Worry?” [Os EUA são cada vez mais uma nação devedora líquida. Devemos nos preocupar?]. The Brookings Institution, 14 de abril de 2021. https://www.brookings.edu/articles/the-us-is-increasingly-a-net-debtor-nation-should-we-worry/.

“The 2021 Long-Term Budget Outlook” [Perspectiva orçamentária de longo prazo 2021]. Washington, DC: Departamento de Orçamento do Congresso dos EUA, março de 2021. https://www.cbo.gov/publication/57038.

Wolf, Martin. “China Must Not Copy the Kaiser’s Errors” [A China não deve copiar os erros de Kaiser]. Financial Times, 3 de dezembro de 2013. https://www.ft.com/content/672d7028-5b83-11e3-a2ba-00144feabdc0.

“훙췽陵契릴契낀弄멉: 훙췽귑벌셥뺏壇譚懇끝혜땡” [Yi Gang, Vice-Governador do Banco Popular da China: A internacionalização do RMB deve ser impulsionada pelo mercado]. Conselho de Estado da República Popular da China, 14 de outubro de 2012. https://www.gov.cn/jrzg/2012-10/14/content_2242995.htm.

Notas do autor

1. Ver “Annual Report 2021” [Relatório Anual 2021]. Pequim: State Administration of Foreign Exchange of the People’s Republic of China, https://www.safe.gov.cn/en/2020/1221/2163.html; “Major Foreign Holders of Treasury Securities” [Principais proprietários de títulos do Tesouro], Washington, DC: Departamento do Tesouro dos EUA, 15 de março de 2023, https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt. ↑

2. Em macroeconomia internacional, a balança de pagamentos registra todas as transações feitas entre entidades de um país com entidades do resto do mundo. Essas transações consistem em importações e exportações de bens, serviços, capital e pagamentos de transferências, como ajuda externa e remessas. Um déficit na conta de capital mostra que mais dinheiro está saindo da economia, junto com um aumento na propriedade de ativos estrangeiros. A conta corrente é definida como a soma da balança comercial (exportações de bens e serviços menos importações, renda líquida do exterior e transferências correntes líquidas). Um déficit em conta corrente ocorre quando o valor total de bens e serviços que um país importa excede o valor total de bens e serviços que ele exporta. ↑

3. Sobre o passivo externo líquido dos EUA, ver Gian Maria Milesi-Ferretti, “The US Is Increasingly a Net Debtor Nation. Should We Worry?” [Os EUA são cada vez mais uma nação devedora líquida. Devemos nos preocupar?], The Brookings Institution, 14 de abril de 2021, https://www.brookings.edu/articles/the-us-is-increasingly-a-net-debtor-nation-should-we-worry/. Sobre a dívida nacional dos EUA, ver “2021 Financial Report of the United States Government” [Informe financeiro do governo dos EUA 2021]. Washington, DC: Departamento do Tesouro dos EUA, fevereiro de 2022. https://home.treasury.gov/system/files/136/2021-FRUSG-FINAL-220217.pdf. ↑

4. “The 2021 Long-Term Budget Outlook” [Perspectiva orçamentária de longo prazo 2021]. Washington, DC: Departamento de Orçamento do Congresso dos EUA, março de 2021, https://www.cbo.gov/publication/57038. ↑

5. Martin Wolf, “China Must Not Copy the Kaiser’s Errors” [A China não deve copiar os erros do Kaiser], Financial Times, 3 de dezembro de 2013, https://www.ft.com/content/672d7028-5b83-11e3-a2ba-00144feabdc0. ↑

6. Reservas internacionais até o final de 2021. Fontes: Administração Estatal de Câmbio da República Popular da China, Autoridade Monetária de Hong Kong, Banco Central de Taiwan, Ministério das Finanças do Japão, Banco Nacional da Suíça, Banco da Reserva da Índia. ↑

7. “2021 Annual Report” [Relatório anual de 2021], Pequim: Administração Estatal de Câmbio da República Popular da China, https://www.safe.gov.cn/en/2020/1221/2163.html ↑

8. Dinheiro quente é o termo usado nos mercados financeiros para se referir ao deslocamento de fundos ou capital de um país para outro, com a finalidade de obtenção de ganhos rápidos devido a grandes diferenças nas taxas de juros e/ou à antecipação de diferenças cambiais. ↑

9. Várias medidas são usadas para avaliar a oferta monetária (ou seja, a quantidade total de dinheiro em circulação) em uma economia. O Banco Mundial define essas medidas da seguinte forma: “A mais estreita, M1, engloba a moeda em poder do público e os depósitos à vista em bancos. O M2 inclui o M1 mais depósitos a prazo e de poupança em bancos que exigem aviso prévio para saque. O M3 inclui o M2, bem como vários instrumentos do mercado monetário, como certificados de depósito emitidos por bancos, depósitos bancários denominados em moeda estrangeira e depósitos em instituições financeiras que não sejam bancos”. Ver Glossário de metadados, Banco Mundial, disponível em: https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/FM.LBL.BMNY.ZG. (acesso em 20 de março de 2024) ↑

10. “人民银行副行长易纲:人民币国际化应由市场驱动” [Yi Gang, Vice-Governador do Banco Popular da China: A internacionalização do RMB deve ser dirigida pelo mercado], Conselho de Estado da República Popular da China, 14 de outubro de 2012, https://www.gov.cn/jrzg/2012-10/14/content_2242995.htm. ↑

11. Na literatura financeira internacional, “pecado original” é um termo que se refere a “uma situação em que a moeda nacional não pode ser usada para empréstimos no exterior ou para empréstimos de longo prazo, mesmo internamente”. Ver Barry Eichengreen e Ricardo Hausmann, “Exchange Rates and Financial Fragility” [Taxas de câmbio e fragilidade financeira], NBER Working Paper 7418. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, novembro de 1999. Disponível em: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7418/w7418.pdf. ↑